徳川期、いよいよ本居宣長(1730~1801年)が登場します。当時、勧善懲悪だとか好色の戒めだとかといった仏教的であったり儒教的であったりした源氏物語評価を嫌って、源氏を読むなら源氏の「もののあはれ」を評価せよ、と言い出します。

宣長が言うのは次のようなことです。宣長が67歳の時に書いた「玉の小櫛」からの引用で、一般的にはこれが源氏物語の評価の決定版とされています。玉の小櫛は晩年の著作ですが、若年時において宣長の学問は源氏物語から始まりました。小林秀雄の「本居宣長」の出だしに、氏が民俗学者の折口信夫氏から「小林さん、本居さんはね、やはり源氏ですよ、では、さよなら」と告げられる一節が出てきます。

——–

さてそは、作り主の、おのづから、優れて深くもののあはれを知れる心に、世の中にありとあることの有様、よき人あしき人の、心しわざを、見るにつけ聞くにつけ、ふるるにつけて、その心をよく見知りて、感ずることの多かるが、心のうちにむすぼほれて、しのびこめてはやみがたきふしぶしを、その作りたる人のうへに寄せて、詳しくこまかに書き表して、おのが、よしともあしとも思ふすぢ、言はまほしきことどもをも、その人に思はせ言はせて、いぶせき心をもらしたるものにして、よの中のもののあはれのかぎりは、この物語にのこることなし

——–

訳/それ(源氏物語)は、作者(紫式部)が、なりゆきのうちに、とりわけ深く「もののあはれ」を理解した心で、世の中のありとあらゆることの起こる様子や、よい人、わるい人の、心や行いを、見るにしても、聞くにしても、実際に関わるにしても、その心をよく観察・理解するうち、(式部の心に)感じることがいかにも多く、(式部の)心の中に憂鬱を伴って溜まっていき、(式部の心中だけに)押し隠してはおけないいろいろなことを、作中の登場人物をかりて詳細に書き表して、自分(式部)が、よいとも思うこと、わるいとも思うこと、言いたいことなどをも、その人(登場人物)に思わせたり言わせたりして、気の重い心を表に出したものであって、世の中のもののあはれは、残すところなくこの物語に書いてある。

——–

宣長は「いいこともわるいことも源氏にはみんな書いてある。もののあはれが源氏には残さず書いてある」と言いました。また、玉の小櫛の別のところで宣長は「人の心はくどく女々しく定まらないものなんだ」と言い、源氏に書いてあるのはつまりそれで、「世の常の、平凡で似たようなことばかりが続く長い物語だが少しも飽きないのが見事だ」と言っています。

おもしろいのは、宣長は源氏を「平凡で似たようなことばかりが続く長い物語」と言っていることです。つまり、宣長もまた、源氏は駄作だ、と言っているわけです。けれども宣長は、少しも飽きない、と言っている。ここがミソだと思います。

それでは、宣長は源氏のどんなところをして、少しも飽きない、と言っているのでしょうか。もののあはれというのは、いいことわるいこと、そのすべてを牛耳る、人間の心を含むものごとの動きのことだと私は解釈していますが、考えたいのは、宣長はそれを源氏の何に見たのか、ということです。

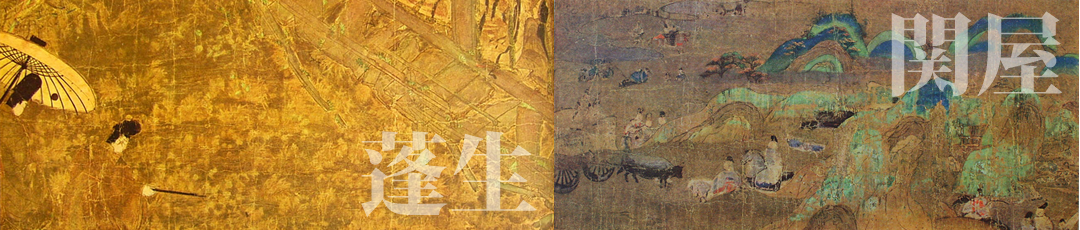

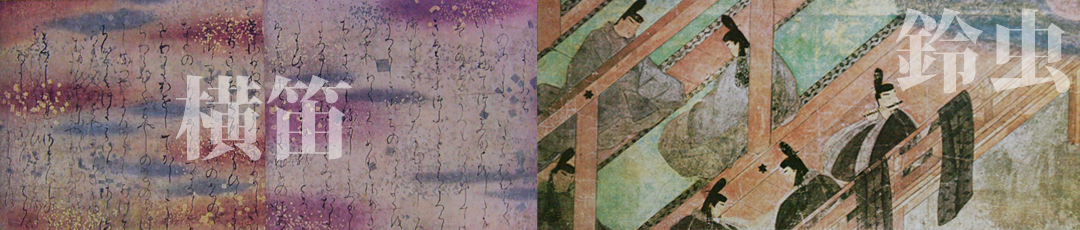

源氏物語は小説ではない、また、紫式部が書いたそばから絵がついていったはずだ、と先ほど申しました。宣長が源氏に何を見たのか考えるために、ここでふたたび成立当時の源氏物語に戻ります。源氏物語とはそもそも何だったのか、ということです。次項、七に続きます。