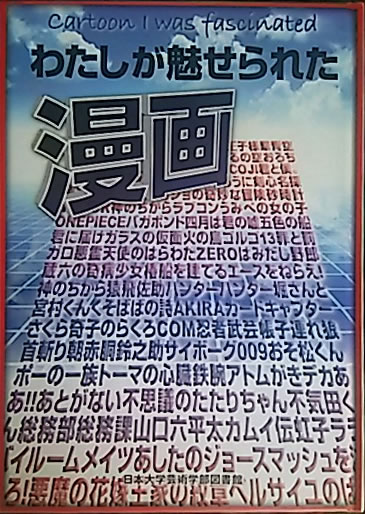

『わたしが魅せられた漫画』

監修・発行人 清水正(日本大学芸術学部教授・図書館長)

発行 日本大学芸術学部図書館

発行日 2015年9月20日

122ページ~126ページ「山上たつひこ がきデカ。無節操で、危うく、官能的な人々。」

『がきデカ』第一回「少年警察官(がきデカ)登場」は、一九七四年十月に週刊少年チャンピオン(秋田書店)に掲載された。一九七四年はルパング島で小野田寛郎元少尉が発見された年であり、志村けんがドリフターズの正式メンバーとなった年である。一九五九年生まれの私は当時中学三年生で、高校受験を控えていた。年齢相応の漫画体験であったから、『新喜劇思想体系』(一九七二~七四年)などの存在は知らず、山上たつひこの漫画を読むのは『がきデカ』が初めてだった。

連載を開始して六年後の一九八〇年年末に『がきデカ』は終了するが、その頃の回の記憶は比較的薄い。山上たつひこを面白く思わなくなったということではなく、それどころか深入りをしてしまい、『新喜劇思想体系』に遡っておさらいをし、『光る風』の存在を知り、当然ながら全巻揃えていた『がきデカ』は繰り返し読んで頭の中をこまわりギャグのリフレインで一杯にしながら、『半田溶助女狩り』にとりわけ夢中になりつつ、「娘」という文字そのものに興奮するような、そういう山上たつひこが読みたい盛りであったから、『がきデカ』と並行して他少年漫画誌に連載された『あるぷす犬坊』や『スタミナサラダ』は、読みはしたもののそれほど惹かれることはなかった。

『がきデカ』の連載終了期前後、最も衝撃を受け、山上たつひこを読んでいてよかったと感じたのは、「イボグリくん」が登場する作品群である。漫画アクション増刊に掲載された一連の作品は一九八二年に『イボグリくん』のタイトルで双葉社から単行本として発売されて現在は絶版、その後、もちろん選集には収録されているが、二〇〇八年に、山上たつひこの熱狂的ファンを自認する漫画家・江口寿史が監修して小学館クリエイティブから『能登の白クマうらみのはり手』のタイトルで単行本にまとめられている。

イボグリくんシリーズは、悪辣漢イボグリくんの、非道きわまる残虐行為の記録である。キャラクターは往年の柔道漫画『イガグリくん』(福井英一・作、一九五一~五四年「冒険王」連載)のパロディ、と言うよりもまったくそのままの容姿をし、イボグリくん自身もまた柔道をやる。そしてたとえば、清々しい青春の一ページともなるべき一騎打ちによる果し合いはイボグリくんにおいては次のようになる。ライバルの恋人を睡眠薬を使って手ごめにしたうえ写真を撮って脅迫、自殺に追い込み、果し合いの現場では、柔道技など一切交わすことなく相手を射殺する。なおも弾丸を執拗に撃ち込んでとどめを刺し、拳銃を握らせ、恋人を亡くした失意による自殺に見せかける。ラストのコマは夕焼けで、伸びをしながら言うイボグリくんのセリフは「明日はきっと日本晴れだぞ」だ。そもそもが「きもちの良い朝だなあ。今日もなんかよいことがありそうだぞ」で始まり、牛乳屋のケン太君を脈絡なく爆殺、墓参りに来たケン太君の妹に欲情して前述の行為に及び、つまりそれがライバルの恋人だったという設定が、行き当たりばったりのなりゆきのまま進んでいく。

イボグリくんシリーズに描かれているのは、一切の解決を伴わない残酷である。イボグリくんが夕陽を見上げる絵と「明日はきっと日本晴れだぞ」というセリフのセットがシリーズのラストのコマのお決まりとなっていて、その夕陽の異様な大きさに不吉を感じて浅はかな人文主義的カタをつけたくもなるが、それは間違いなく見当ハズレというものだ。

解決を伴わない残酷とはつまり、あらかじめ救われている残酷、あらかじめ許されてしまっている罪ということに他ならず、きもちの良い朝と明日の日本晴れの予感との間に悪辣非道が組み込まれる日々を、イボグリくんは淡々と繰り返しているに過ぎない。すなわちそこにあるのは恐怖ということになり、見てはならないものを見た、あるいは見たくないものを見た、という読後感があると同時に、認めたくない類の痛快が走るのを読者は拒めない。イボグリくんは笑えないという声のあるのは承知しているが、笑った側からしてみると、イボグリくんの笑いは「それはそうかもしれないが、言わずにそっとしておいてほしかった。しかし目の前に差し出されたのを見ると初めてわかるな、こいつは大笑いだ。とはいえこれを認めるのはまずいんじゃないか」といった類の内省の笑いである。

イボグリくんについては山上たつひこ作品の究極の傑作との評価も多い。すべての山上作品をくまなく読んだわけではないから恐縮しつつ申し上げるが、それはおそらくその通りなのだろうと思う。また、私は、イボグリくんをはじめとする究極的な山上作品にあたりながら、それでもこまわり君に戻るのを繰り返していたわけだから、『がきデカ』にとりつかれたのも煎じ詰めればこの点、一切解決されない、残酷が柔らんだに過ぎない不道徳ということ、さらには、不道徳を解決しようなどとは考えない世界の魅力に理由があったのだろうと思う。

山上たつひこは一九八六年に小説『ブロイラーは赤いほっぺ』を発表し、以降、活動の中心を文章に移していく。雑誌「ブルータス」(マガジンハウス)に連載していたエッセイ・シリーズ『地図の向こうは』とともにまとめられた一九八八年の河出書房刊の単行本のあとがきで、≪ぼくは漫画と同じように物語を書き始め、同じように書き終えた≫と山上たつひこは述べている。つまり漫画表現と文章表現は別物ではないということで、先に述べた山上たつひこの魅力が端的に文章として表れていると思えるものに、『地図の向こうは』の中の「旅ネタ一題」というエッセイがある。エッセイはこう結ばれる。

≪冒険家にもなれないが、いんなぁとりっぷすんのも嫌だ、という向きにはいい方法を教えよう。

夏の盛り、それもうんとアツーイアツーイ日を選んで女房を殺し、逃走する。この場合、できるだけ残虐な手口がよろしい。そして二、三週間後、死体の腐乱が最高潮に達した頃を見はからって、根室半島あたりのレストハウスから警察に電話するのだ。

「今おれの家に行ってみな、おもしろいモンが見られるぜ、けけけけ」

スリリングな旅になることうけあいである。≫

旅とはどんなものであるかについて書かれたエッセイだが、右記の結びの前置きとして用意されているのが、次の一節だ。

≪ハレとケの境界があいまいな非日常風日常を送っているぼくらの旅は、たわいなく始まるけれど、二〇〇年前の人々の旅は、社会とのつながりを失うぎりぎりのところにいつもある。

それは無節操で、危うく、時には官能的でさえある。

旅という行為の、快楽的な部分だけを白痴的に享受しているぼくたちに比べ、なんと刺激的なことか。≫

「二百年前の人々の旅」とは、エッセイの中では落語に描かれた旅のことを指している。さらに同エッセイからの引用となるが、≪「ヒロシを忘れたくて」島根県津和野に旅する文子は乙女峠のマリア堂でひっそり涙ぐみ、記念スタンプを押して帰ってくればいい。だが、「磯七さんに捨てられ」たお袖は、川に身を投げるか、納屋で首をつるしかない≫、そういう旅のことを指している。

山上たつひこが惹かれているのは明らかに「二百年前の人々の旅」であり、人々の、無節操で危うく官能的な状態である。イボグリくんも、こまわり君も、新喜劇思想体系の逆向春助も、半田溶助も、無節操で危うく官能的なキャラクターであることは言うまでもないだろう。満開さんや鉄筋トミーも、みんなそうである。共通するのは、何かこう切実な、命がかかってしまっているといわんばかりの態度、真剣な目だ。女の身体を下から見上げるのが好きだという鉄筋トミーが、しゃがんで話しかけようとする城木屋のナツに「立って下さい、立ってーっ!」と懇願するに至る一連の眼差しである。

さらに言えば、山上たつひこ自身が『がきデカ』の絶頂期と言う単行本の十四巻から十九巻あたりでは、こまわり君はもちろんだが、西城君もモモちゃんも、ジュンちゃんもあべ先生も、栃の嵐も清治さんも、ジュンちゃんとモモちゃんのママも、西城君のパパもママも、こまわり君のとーちゃんもかーちゃんも、つまり登場するキャラクターのことごとくが無節操で危うく官能的となる。従ってそんな世界でなにかしらのケリをつけようと思えば、「あふりか象が好きっ!」「八丈島のきょんっ!」「暑さも峠だ、温泉こけし」「鶴居村からつるがくるゥ~」「はがゆいはがゆい博多人形」などの、今目の前で起きていることとなんら関係も意味も持たないフレーズとビジュアルでまず世界そのものを破壊してからでなければ次に進むことはできない。そしてそれがとてつもなく面白かったのだ。

そんな視点で見直したとき、こまわり君の初期のギャグである「死刑!」や「んが」「んぺ」は、後のギャグに較べればはるかに、コマに描かれた物語と十分に関係性を保っていたのである。「死刑!」はこまわり君がなにかしら相手にクレームをつけたいときの非難用語だったし、「んが」は口を大きく開けるときの、「んぺ」は足で力こぶをつくるときの、こまわり君が口にするオノマトペだった。

山上たつひこ自身、「一巻から七巻くらいまでは面白くない」と、『山上たつひこ自選傑作集 ベスト・オブ・がきデカ』(宝島社)の巻末インタビューで述べている。十四巻から十九巻あたりが絶頂期、という話もこのインタビューで語られ、その時期の『がきデカ』は、≪本当に面白く、つまり自分らしいギャグが出てきた≫、≪このあたりの作品はけっこう自分で笑える≫としている。

『ドカベン』や『ブラックジャック』を読むために買っていた少年チャンピオンに『がきデカ』が初登場するのは、前述したが一九七四年の十月である。「少年警察官(がきデカ)登場」と題された第一回を読んだときに感じたのは、こんな漫画は初めてだなあ、といった肯定的な驚きよりも、ひたすらの違和感と言った方が正しい。絵は汚く、内容は不潔で、ギャグ漫画のようだがどこが面白いのか、悪ふざけも古臭くないか、といった印象だったことを覚えている。「死刑!」のフレーズはこの第一回にすでに登場しているが、腰をひねったポーズではなく、ただ相手を指差して糾弾するだけのものだった。『ベスト・オブ・がきデカ』のインタビューで連載開始のときの反響について聞かれた山上たつひこは≪最初はよくなかったんです≫とまず述べている。

≪……4、5回目ぐらいの、連載が面倒臭くなってきたときに編集者が来て「今日はひとつ元気の出る話をしましょう」って言う。それが人気投票で二、三位になったという話だった。それまで僕の作品っていうのは、マニアにはウケても、人気投票ではあまりよくはなかった……人気投票で自分の作品が上位に来たっていうのは、びっくりしましたね。≫

私はマニアではなかったから、ほぼ右に語られている通りのはまり方をしていったはずである。面白いと思い始めたのは数回連載された後のことで、決定的だったのは、「かーちゃんが居なくても!」と題された第十二回だ。一九八九年にがきデカはフジテレビでテレビアニメ化されている。そのタイトルソング「恐怖のこまわり君」(作詞・山上たつひこ、作曲・青木正義、編曲と歌・葡萄畑)の一番は次の通りだ。今になって気づかされるが、歌の題名に「恐怖」とついているのは私にとって大いに示唆的である。

≪がんばれ がんばれ ぼくのパンツ

ムチムチ太もも おうちゃく筋が

女の おびえる声を聞くと

だんだん 興奮してくるのじゃ≫

ここに表れる「がんばれ、ぼくのパンツ」というフレーズが登場するのが第十二回である。かーちゃんが家出し、ジュンちゃんが手伝いにやってきてこまわり君の家に逗留する。朝、洗濯物が風にたなびいてもつれあっているのを見てこまわり君が興奮する、そのときに発するセリフだ。

テレビアニメのタイトルソングなのだから、とりわけ大多数に印象の強かったモチーフが使われるはずで、だとすれば、私は至極真っ当、平均的ながきデカファンだったと言う事ができる。ただし、この第十二回で私にとって特に重要なのは「ぼくのパンツ」をはるかにしのいで、「練馬変態クラブ」だった。同意いただける方は多いと思う。

「ぼくのパンツ」ともつれあって戦っているのがジュンちゃんの下着だとばかり思っていたこまわり君は、それがとーちゃんのパンツだったと知り、こうなったら僕も花ガラのパンツを買うぞ、というよくわからない理由でデパートにジュンちゃんと出かけていく。「もっと、おとこごころをそそるようなの」をくれ、と言うこまわり君に女店員が、とぐろを巻いたヘビがプリントされているブリーフを薦め、こまわり君は試着する。そこに突然登場するのが練馬変態クラブの男三人衆で、三人とも獣プリントのブリーフ一枚だけという裸身をさらし、こまわり君にクラブ入会を勧める。

≪「ぼくはライオン!」「ぼくはゴリラ!」「ぼくは象!」「そして君はヘビ!」「四人合わせて花のアニマルズが――」(ぱんっ!(手拍子))「できるではない」(ドン!(足拍子)「か!」)≫

『がきデカ』に本格的に夢中になったのはここからである。絵と合わせて見たところのインパクトが初見なのだからもはや正確に腑分け分析はできないが、『がきデカ』はまず言葉だったと思う。「うげうげんぺんぺとびっ!」とか「ちょいとねーちゃん、なにぬねの」とか「あかーいあかーいおなごの下着。下着の中は想像、想像」とか、もちろんその後の「あふりか象が好きっ!」などの一連のフレーズはきわめて深刻に高校生期の私の頭に根を下ろした。社会人となってから一時期、広告文案の仕事に就いていたが、出てくる文案の調子がことごとくこまわり節であることに我ながら驚き愕然とした記憶がある。

「一巻から七巻くらいまでは面白くない」と山上たつひこはおっしゃっているが、私にとってはもはや一巻にして十分に過ぎ、面白かった。先の練馬変態クラブの第十二回あたりから以降は、すでに全登場キャラクターのことごとくが無節操で危うく官能的な状態、言うならば恐怖化し始めていたように思う。ただ、やはり、同じくインタビューにある、「連載開始当初は人気が上がらなかった。四、五回目くらいで二位、三位になった」というのは、事実その通りではなかったかと想像する。

連載開始の三回目くらいまでは確かに面白くない。それは、冷静で常識的なツッコミ役が明確に存在し、こまわり君が、その人物のもつ規範によってツッコマれ、その規範の範疇でしょげるかまたは言い訳をしているからである。たとえば連載第一回では、「夏休みの宿題を全然やっとらん小学生がどんな気持ちで新学期を迎えるかこの現実を日本の教育者は考えたことがあるのか」と言うこまわり君に対して初回はあべ先生ではなかった担任の女教師が「よーするになんのかんのといっても宿題を忘れた口実にしたい訳ね」とツッコみ、こまわり君が「あっあっきついなー先生、そんなふうにとられると」と返す当たり前のやりとりが「死刑!」に至る流れだ。第二回では犯人のモンタージュをつくったらそれが自分であったこまわり君は「わ……わはははははは」と笑ってごまかし、自らを逮捕する。第三回では、罰としておしりをたたこうとするあべ先生に対して前を突き出す。「前の方が先生も喜ぶと思ったのに」と言うこまわり君に怒るあべ先生を「わははウソですウソです」とごまかす。露出した下半身をちら見するモモちゃんとジュンちゃんには「とかなんとかいいながら見てるじゃないか!」と非難する。

初期三回くらいまでこまわり君は、後に私たちが魅了されることになるこまわり君とはまったく違う、きわめて常識的な性格と行動パターンを持っていたと言えるだろう。こまわり君はどうも変だ、と読者が気づき期待し始めたのは、第四回で学芸会のアイデアとして「東西おかま合戦」を提案したあたりからではないかと思う。

後のエッセイや、文章の枕に置かれた軽い漫画作品を読めば、山上たつひこが落語と漫才にきわめて詳しく、それらを愛好している人だということは容易に想像できる。『がきデカ』を破壊的でアナーキーな漫画だと考える人がどれだけいるかわからないが、その実、『がきデカ』は、形式、型を明らかに持っている。全二十六巻収録のすべての作品がそうで、ここがまた私にとっては大きな魅力のひとつだが、ラストのコマはことごとく「おあとがよろしいようで」あるいは「いいかげんにしなさい」の常套句を付加して読むことができる。そのサゲに向かって、こまわり君と登場人物のすべてが、ボケに対してボケでツッコみ、つまり無節操で危うく官能的な関係がなりゆきまかせで組み立てられていき、見たこともない場が出来上がっていくのを毎週、少なくとも私は常に「あたたまった」状態で待ちかまえ、かつ今週もまた読み終えてしまうのをその都度寂しく感じていたのだろう。

東京三鷹にある中古レコードの名店「パレード」を営む四十年来の畏友、木ノ内治氏に多くの参考を頂戴したことに感謝する。高校の同窓であり、出会いは『がきデカ』の共感だった。山上たつひこの魅力は『鉄筋トミー』の「女の身体を下から見上げるのが好きだ」のどうしようもなさだ、という大ヒントをくれたのは木ノ内氏である。